- Energy education

- сайт для тех, кто хочет изучать энергетику

- Теплоснабжение

- Системы централизованного теплоснабжения

- 5. Подбор клапанов регулирующих устройств

- Пропускная способность

- Расчетный расход теплоносителя

- Расчетный перепад давлений

- Пример 1

- Пример 2

- Пример 3

- Влияние автоматических регуляторов на гидравлический режим систем водяного отопления

- Система отопления с использованием балансировочных клапанов

- Выводы

Energy

education

сайт для тех, кто хочет изучать энергетику

Теплоснабжение

Системы централизованного теплоснабжения

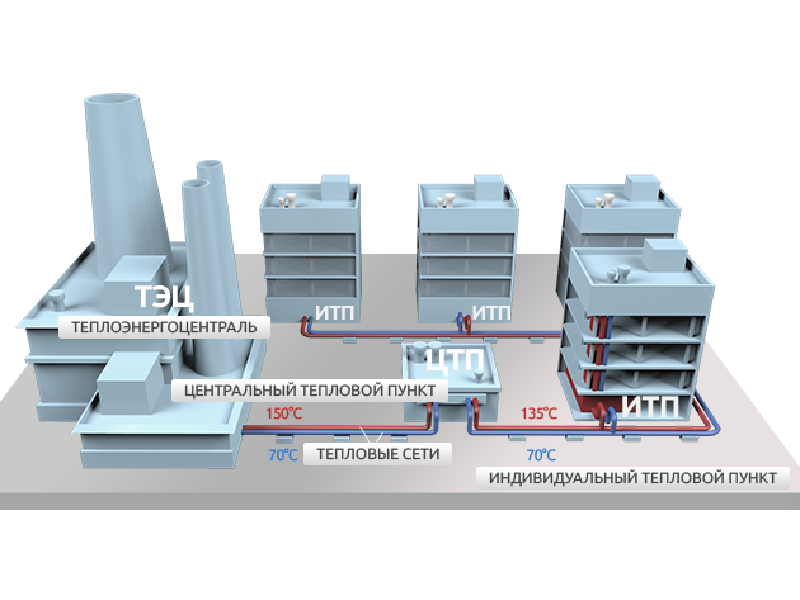

Системы централизованного теплоснабжения — источник производства тепловой энергии работает на теплоснабжение группы зданий и связан транспортными устройствами с приборами потребления тепла.

5. Подбор клапанов регулирующих устройств

Принцип подбора клапанов — общий для всех исполнительных механизмов регулирующих устройств (регуляторов температуры и давления прямого действия, регулирующих клапанов с электроприводами). Он также может использоваться при выборе балансировочной, подпиточной (соленоидных клапанов) и другой трубопроводной арматуры. Регулирующий клапан должен пропустить в бескавитационном и бесшумном режиме расчетное количество теплоносителя через теплоиспользующую систему при заданных параметрах теплоносителя, обеспечив требуемое качество и точность регулирования (в совокупности с исполнительными устройствами и регулирующими приборами).

Пропускная способность

В основе подбора регулирующего клапана лежит его условная пропускная способность $K_

Требуемая пропускная способность определяется в зависимости от расчетного расхода теплоносителя через клапан и от фактического перепада давлений на нем по формуле, м3/ч:

где $G_р$ — расчетный расход теплоносителя через клапан, м 3 /ч; $ΔР_<кл.>$ — заданный перепад давлений на клапане, бар.

Расчетный расход теплоносителя

Системы отопления и вентиляции. При определении требуемой пропускной способности регулирующего клапана для систем отопления и вентиляции расчетный расход теплоносителя $G_<рО(В)>$ определяется по их тепловой нагрузке $Q_<О(В)>$ (кВт) и температурному перепаду $ΔT = (Т_1 – Т_2)$ в контуре, где установлен клапан, м3/ч:

При этом температурный перепад принимается по температурному графику при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления (например, 150–70 °C).

Система ГВС. Подбор регулирующих клапанов для подогревателей сис-темы ГВС производится при расходе греющего теплоносителя, который определяется по максимальной часовой тепловой нагрузке на ГВС $Q_<ГВС>$ (кВт) и перепаду температур греющего теплоносителя в точке излома температурного графика (например, 70–40 °C). Расчетный расход теплоносителя через клапан системы ГВС при непосредственном водоразборе из тепловой сети принимается в размере максимального часового расхода горячей воды для хозяйственно-питьевых нужд или на технологический процесс.

Пропускная способность клапанов регулирующих устройств, обслуживающих одновременно систему отопления и систему ГВС, например общего для этих систем регулятора перепада давлений, определяется:

- при одноступенчатом нагреве воды для системы ГВС — по сумме их расчетных расходов;

- при двухступенчатой смешанной схеме нагрева воды (I ступень водоподогревателя и система отопления подключены к тепловой сети последовательно, II ступень — параллельно системе отопления) — по сумме расчетных расходов на отопление и ГВС с коэффициентом 0.8.

Система подпитки. При выборе подпиточных устройств расчетный часовой расход берется в размере 20 % от полного объема воды в системе теплопотребления, включая подогреватель и расширительный сосуд. Объем воды в системе отопления с достаточной точностью можно принимать из расчета 15 л на каждый кВт тепловой мощности системы.

Расчетный перепад давлений

Выбор расчетного перепада давлений на регулирующих клапанах — наиболее сложно решаемая проблема. Если расход теплоносителя через клапан задан однозначно, то перепадом давлений на нем можно варьировать. От принятого перепада давлений зависит не только калибр клапана, но также работоспособность и долговечность регулирующего устройства, бесшумность его функционирования, качество регулирования. Выбор перепада давлений для всех регулирующих клапанов теплового пункта следует производить комплексно, во взаимосвязи, с учетом конкретных условий и приведенных ниже требований. Исходной величиной для выбора перепада давлений на регулирующих клапанах теплового пункта является перепад давлений в трубопроводах тепловой сети на вводе в здание (на узле ввода теплового пункта) $ΔР_с$. Обычно перепад давлений на вводе в здание принимается по официальным данным теплоснабжающей организации с запасом 20% ($0.8·ΔР_с$). Для обеспечения качественного процесса регулирования и долговечной работы регулирующего клапана перепад давлений на нем должен быть больше или равен половине перепада давлений на регулируемом участке:

Регулируемый участок — это часть трубопроводной сети с теплоиспользующей установкой, где расположен клапан, между точками со стабилизированным перепадом давлений или при его колебаниях в пределах ±10 %.

Рекомендуемое абсолютно минимальное значение перепада давлений на регулирующем клапане $ΔР^<мин>_ <кл>= 0.3$ бар. В то же время перепад давлений на клапане не должен превышать предельно допустимое значение, гарантирующее работу клапана в бескавитационном режиме. Проверку клапана на возникновение кавитации следует осуществлять при температурах проходящего через него теплоносителя. С этой целью для выбранного клапана определяется предельно допустимый перепад давлений $ΔР^<пред>_<кл>$ и сравнивается с принятым перепадом при расчете $K_v$. Предельно допустимый перепад давлений на регулирующем клапане рассчитывается по формуле, бар:

где $Z$ — коэффициент начала кавитации. Принимается по каталогам на регулирующие клапаны в зависимости от их типа и диаметра; $P_1$ — избыточное давление теплоносителя перед регулирующим клапаном, бар; $Р^<из б>_<нас.>$ — избыточное давление насыщенных паров воды в зависимости от ее температуры $Т_1$ в бар. Если рассчитанный $ΔР^<пред>_<кл>$ окажется меньше принятого ранее $ΔР_<кл>$, то необходимо либо уменьшить заданный перепад давлений на клапане путем перераспределения его между элементами трубопроводной сети, в том числе за счет дополнительной установки какого-либо дросселирующего устройства (например, ручного балансировочного клапана) перед клапаном, либо переместить клапан на обратный трубопровод, где температура теплоносителя менее 100 °C. При применении не разгруженного по давлению клапана перепад давлений на нем не должен превышать также предельного значения, свыше которого клапан не будет закрываться под воздействием привода, у которого ограничено усилие. Во всех случаях в целях минимизации шумообразования перепад давлений на регулирующих клапанах рекомендуется принимать не более 2.5 бар.

Регулирующие клапаны в сочетании с электрическими приводами имеют относительный диапазон регулирования не менее 1:30, т. е. клапан обеспечивает пропорциональное регулирование при уменьшении расхода проходящей через него среды по сравнению со значением $K_

Пример 1

Подобрать регулирующий клапан при следующих условиях:

- клапан устанавливается на обратном трубопроводе после теплоиспользующей установки;

- теплоноситель — вода с температурой в обратном трубопроводе: $Т_2 = 70$ °C;

- потери давления в теплоиспользующей установке (в сети): $ΔР_ <то>= 1.5$ бар;

- располагаемый напор на регулируемом участке произвольный (определяется по результатам подбора клапана);

- расчетный расход теплоносителя: $G_р = 10$ м 3 /ч.

Решение 1. Расчетный перепад давлений на клапане из условия $ΔР_ <кл>≥ 0.5·ΔР_<ру>$, т.е. $ΔР_ <кл>≥ ΔР_<то>$, принимается равным $ΔР_у$, бар:

2. Рассчитывается требуемая пропускная способность клапана по формуле, м 3 /ч:

3. Из технического каталога выбирается клапан Ду 25 с $K_

Пример 2

Выбрать регулирующий клапан при следующих исходных данных:

- теплоноситель — вода с температурой: $Т_1 = 150$ °C, и давлением насыщенных паров: $Р_ <нас>= 3.85$ бар;

- избыточное давление теплоносителя перед клапаном: $Р_1 = 7$ бар;

- предварительно заданный перепад давлений на регулирующем клапане: $ΔР_ <кл>= 2.5$ бар;

- расчетный расход теплоносителя: $G_р = 40$ м 3 /ч.

Решение 1. Рассчитывается требуемая пропускная способность клапана по формуле, м 3 /ч:

2. Из каталога «Регулирующие клапаны с электроприводами и гидравлические регуляторы температуры и давления» предварительно выбирается клапан Ду 50 с $K_

3. Рассчитывается предельно допустимый перепад давлений на клапане с запасом 10 %, бар:

4. Так как принятый первоначально перепад давлений на клапане оказался больше предельно допустимого по условиям кавитации ($ΔР_ <кл>= 2.5 > ΔР^<пред>_ <кл>= 1.4$), $K^<тр>_

5. По скорректированному значению $K_v$ выбирается клапан Ду 65 с $K_

Пример 3

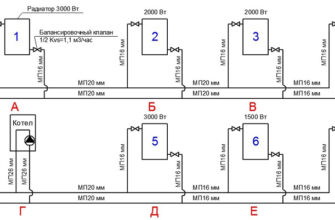

Выбрать моторные регулирующие клапаны и клапаны регуляторов перепада давлений для теплового пункта.

- Теплоноситель — вода, подаваемая из закрытой системы теплоснабжения по температурному графику с «летней» срезкой для ГВС.

- Расчетная температура теплоносителя в тепловой сети: $Т_1 = 150$ °C и $Т_2 = 70$ °C. Температура в точке «излома» графика: $T’_1 = 70$ °C и $T’_2 = 40$ °C.

- Избыточное давление в трубопроводах тепловой сети: подающем: $Р_1 = 12$ бар, обратном: $Р_2 = 4$ бар.

- Расчетная тепловая нагрузка: на отопление: $Q_О = 1000$ кВт, на вентиляцию: $Q_В = 2000$ кВт, на ГВС: $Q_ <ГВС>= 500$ кВт.

- Потеря давления: в системе отопления: $∆Р_О = 0.5$ бар, в системе вентиляции: $∆Р_В = 1$ бар, в первой ступени водоподогревателя ГВС (по греющей воде): $∆Р_ <ГВС1>= 0.3$ бар, во второй ступени водоподогревателя ГВС (по греющей воде): $∆Р_ <ГВС2>= 0.2$ бар.

Решение 1. Расчетный расход через регулирующий клапан в узле приготовления теплоносителя для системы отопления рассчитывается по формуле, м 3 /ч:

$$G_ <ОТ>= 0.86 · Q_О / (T_1–T_2) = 0.86 · 1000 / (150 – 70) = 10.75.$$

2. Расчетный расход через клапан регулятора перепада давлений для системы вентиляции, м 3 /ч:

$$G_В = 0.86 · Q_В / (T_1 – T_2) = 0.86 · 2000 / (150 – 70) = 21.5.$$

3. Расчетный расход через регулирующий клапан системы ГВС, м 3 /ч:

$$G_ <ГВС>= 0.86 · Q_ <ГВС>/ (T’_1 – T’_2) = 0.86 · 500 / (70 – 40) = 14.33.$$

4. Расчетный расход через клапан регулятора перепада давлений РПД1 для систем отопления и ГВС, м 3 /ч:

$$G_ <РПД1>= 0.8 · (G_О + G_<ГВС>) = 0.8 · (10.75 + 14.33) = 20.06.$$

5. Предельно допустимый перепад давлений по условию бескавитационной работы на клапанах регуляторов перепада давлений для систем отопления с ГВС ($∆P^<макс>_<РПД1>$) и системы вентиляции ($∆P^<макс>_<РПД2>$) при $Z = 0.5$ (рекомендуемое значение для предварительного расчета) и $Р_ <нас>= 3.85$ бар, бар:

6. Принимаем перепад давлений на регуляторах перепада давлений с запасом 10 %, бар:

7. Давление в подающем трубопроводе перед регулирующими клапанами систем отопления и ГВС, бар:

$$Р_3 = Р_1 – ∆Р_ <РПД1>= 12 – 3.7 = 8.3.$$

8. Предельно допустимый перепад давлений по условию бескавитационной работы на регулирующих клапанах системы отопления ($∆Р_<клОТ>$) и ГВС ($∆Р_<клГВС>$) при предварительно принятом $Z = 0.5$ и $Р_ <нас>= 3.85$ бар, бар:

9. Принимаем перепад давлений на клапанах систем отопления и ГВС с запасом 10 %, бар:

10. Излишний напор в кольце систем отопления и ГВС гасим на дополнительно устанавливаемом на вводе ручном балансировочном клапане БКI, принимая располагаемый напор на вводе с запасом 10 %, бар:

$$∆Р_ <БК1>= 0.9 · (Р_1 – Р_2) – ∆Р_ <РПД1>– ∆Р_ <кл.О>– ∆Р_ <ГВСI>= 0.9 · (12 – 4) – 3.7 – 2 – 0.3 = 1.2.$$

11. Излишний напор в кольце системы вентиляции гасим на дополнительно устанавливаемом ручном балансировочном клапане БК2, бар:

$$∆Р_ <БК2>= 0.9 · (Р_1 – Р_2) – ∆Р_ <БКI>– ∆Р_ <РПД2>– ∆Р_В = 0.9 · (12 – 4) – 1.2 – 3.7 – 1 = 1.3.$$

12. Требуемая пропускная способность регулирующих клапанов, м 3 /ч:

13. Клапаны выбираются по каталогу на основе требуемых пропускных способностей: для отопления: Ду = 25 мм c $K_

Администратор сайта: Колосов Михаил

email:

Copyright © 2011-2021. All rights reserved.

Влияние автоматических регуляторов на гидравлический режим систем водяного отопления

Окончание. Начало в № 2, 2012

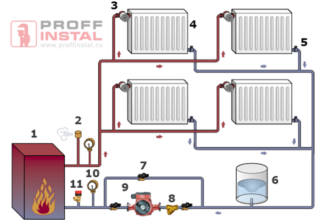

Система отопления с использованием балансировочных клапанов

Система показана на рис. 3. На подающем теплопроводе установлен балансировочный клапан. В этом случае общая характеристика сопротивления, а вместе с ней и потери давления в системе значительно увеличатся из-за того, что балансировочный клапан имеет большие потери давления в своей конструкции. Следовательно, насос на такой системе будет более мощный.

В расчетных условиях (все приборы работают) пропускные способности клапанов у приборов будут находиться в диапазоне 0,23…0,43 (м 3 /ч)/бар 0,5 , а перепады давлений – 1097…2574 Па. Пропускная способность балансировочного клапана будет иметь значение 0,95 (м 3 /ч)/бар 0,5 , а перепад давления – 12262 Па.

Проведем те же операции по разрегулировке системы, что и в первом случае.

При отключении стояка или одного отопительного прибора можно отрегулировать систему. Однако одного балансировочного клапана не будет достаточно, т. к. он не влияет на коэффициенты затекания воды в стояки и приборы, а будет изменять только общую характеристику сопротивления всей системы. Иллюстрация к этому замечанию приведена на рис. 4. Важно отметить, что при отключении первого прибора пропускные способности клапанов у приборов будут находиться в диапазоне 0,21…0,49 (м 3 /ч)/бар 0,5 , а при отключении стояка – 0,20…0,39 (м 3 /ч)/бар 0,5 .

Эти цифры показывают, что отклонение расчетных значений пропускных способностей клапанов меньше относительно первого случая (без применения балансировочного клапана).

Наконец, рассмотрим третий случай (рис. 5). На каждом стояке стоит пара балансировочных клапанов (регулирующий и дублер), соединенных между собой импульсной трубкой, с помощью которой поддерживается постоянный перепад давления на стояке. Принцип работы заключается в том, что данная пара клапанов поддерживает постоянный расход на стояке при постоянном перепаде давления. Регулирующий клапан изменяет свою пропускную способность в зависимости от считываемого значения перепада давления на стояке, тем самым поддерживая постоянный расход. Однако, если учитывать, что характеристика насоса не является линейной (для стандартных насосов), то при одном и том же перепаде давления на стояке расход может быть абсолютно различным. Исследуем эту схему аналогично предыдущим (рис. 4).

| ||

| |

|

|