Источники водоснабжения

Рассмотрены все источники водоснабжения, как природного происхождения (артезианские, грунтовые воды, реки, родники и озера), так и искусственного типа (водохранилища, каналы). Описаны подземные и поверхностные воды, их особенности и отличия.

Источником питьевого водоснабжения называется объект, содержащий воду, которая отвечает всем нормативным гигиеническим требованиям и используется для системы питьевого водоснабжения с соответствующей предварительной подготовкой. Источники водоснабжения, в частности питьевого, должны гарантировать безопасность воды: отсутствие химических веществ в опасных концентрациях, возбудителей инфекционных болезней и радиоактивных элементов. Вода должна обладать благоприятными органолептическими свойствами и должна иметь полноценный минеральный состав. Все воды, которые используются для хозяйственно-питьевого назначения, бывают поверхностные и подземные. (См. также: Монтаж систем водоснабжения)

Природный источник водоснабжения

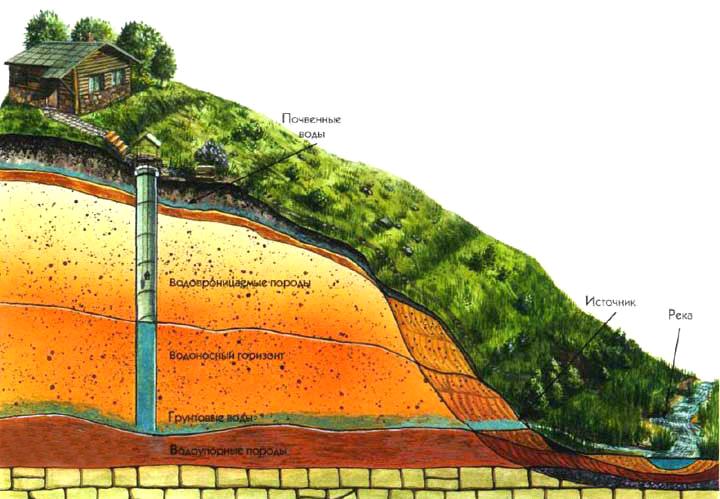

Подземные воды

Воды, которые находятся в почве, а так же в геологических породах коры планеты в любом физическом состоянии, называются подземными. Они образуются после процесса фильтрации воды из открытых водоемов (озер и рек) через русло. В зависимости от строения горных пород, сквозь которые течет вода, будет зависеть скорость ее движения. Все горные породы по отношению к воде делятся на водоупорные и водонепроницаемые породы.

Протекание подземных вод

В водонепроницаемых слоях вода бежит по законам тяжести. Пласты водоупорных и водонепроницаемых слоев чередуются между собой. Глубина залегания таких вод – от 12 до 16 км.

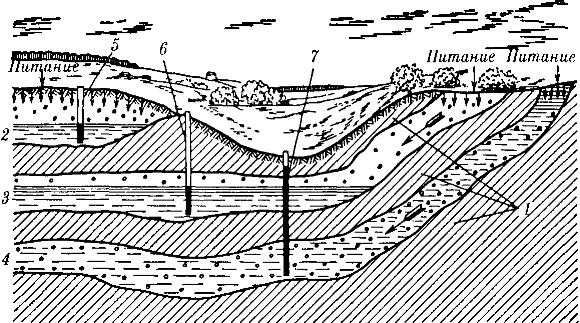

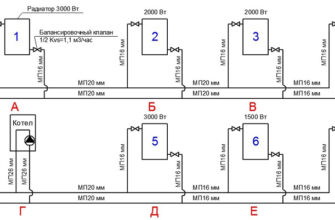

Схема залегания подземных вод:

1 — водоупорный слой;

2 —грунтовые воды;

3 —межпластовые воды без напора;

4 — горизонт межпластовой напорной воды;

5 — колодец грунтовой воды;

6 — скважина, берущая межпластовую безнапорную воду;

7 — скважина, берущая межпластовые напорные (артезианские) воды.

Подземные источники питьевого водоснабжения – это грунтовые воды, межпластовые воды (безнапорные и напорные), верховодка, инфильтрационные береговые воды и родники. Рассмотрим каждый вид питьевой воды. (См. также: Водоснабжение коттеджа)

Грунтовые воды

В геологической толще пород, на первом водоупорном пласте (если считать от поверхности) располагаются безнапорные воды, которые называются грунтовыми. В колодце они находятся на уровне с подземными водами. Грунтовая вода движется по направлению уклона водоупорного подстилающего слоя. Чаще всего такая вода пригодна для питьевого водоснабжения и в природных условиях не загрязнена. Но загрязнение грунтовых вод может произойти от почвы: чем ближе к поверхности залегает вода, тем больше вероятность ее загрязнения из расположенных над ней хозяйственных объектов и населенных пунктов.

Верховодка

Верховодкой называется некое скопление воды на поверхности слабопроницаемых или водоупорных пород, которые включены в толщу водопроницаемого слоя. Так же как и грунтовая вода, находясь вблизи от поверхности, верховодка может загрязняться и стать непригодной для питьевого водоснабжения.

Артезианская вода

Артезианские воды

Очень важные подземные источники водоснабжения — межпластовые безнапорные, а также напорные воды. Отличием межпластовых вод от других видов является очень глубокое залегание, которое препятствует питанию этих вод поверхностными водами. Артезианская вода (межпластовая напорная) залегает под несколькими водоупорными слоями и изливается на поверхность во время возникновения избыточного гидростатического давления. (См. также: Водоснабжение предприятия)

Артезианские водоносные слои (еще их называют горизонтами или пластами) из глубины своего залегания изливаются на поверхность, где питаются осадками из атмосферы. Если вода из вышележащего горизонта (грунтовых вод) попадет в артезианские воды, то качество артезианской воды ухудшится. Загрязнение так же может произойти от промоины в ложе русла, сквозь заброшенные колодца и скважины, при разработке карьеров и так далее.

Родники

Родником называется естественный выход подземной воды на поверхность. Этот источник образуется после падения рельефа местности, в то время, когда водоносный слой разрезается каким-то оврагом. Такой родник называется нисходящим. Восходящий родник возникает в результате прорыва напорной воды сквозь породы, которые его перекрывали. Вода из родников всегда прохладная и имеет постоянный состав минеральных веществ. Кроме того, родниковая вода отличается своей бактериологической чистотой.

Инфильтрационные воды

Этот тип воды образуется в результате процесса фильтрации открытых водоемов сквозь подземный слой прилегающей территории. Если берег водоема имеет проницаемые фильтрующие породы, то можно построить водозаборные колодцы. Если инфильтрационная вода смешается с водой из открытых водоемов, то ее качество ухудшится. (См. также: Открытая система водоснабжения)

Поверхностное водоснабжение

Поверхностные источники водоснабжения – это реки, озера, водохранилища, пруды и каналы. Поверхностные воды могут постоянно или временно находиться на поверхности. Рассмотрим каждый источник в отдельности.

Это поток воды значительных размеров, протекающий в естественном русле и пополняющийся от подземного или поверхностного стока своего же водосборного бассейна. Реки бывают горными и равнинными. Первый тип реки характеризуется большой скоростью воды и узкими долинами, в то время как равнинные реки имеют медленное течение и широкие долины. Если сравнивать реки по протяженности, то самыми малыми считаются реки, длиной менее 10 км, а самыми большими – 500 километровые и выше.

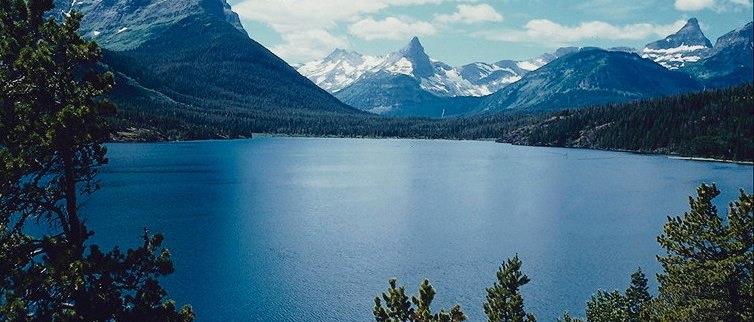

Озера

Озером называется природная впадина, заполненная солеными или пресными водами. Озера бывают бессточные и сточные (с ручьем или рекой, вытекающей из него). Пресные озера получаются в результате впадающих в него рек. Если стоки, впадающие в озеро, загрязнены, то качество озерной воды будет плохим даже на значительном расстоянии. (См. также: Водоснабжение дома)

Озеро в Техасе (необычное тем, что оно и подземное и наземное одновременно)

Водохранилища

Помимо естественных существуют и искусственные виды источников водоснабжения. Искусственный водоем с замедленным обменом воды и измененным уровневым режимом (с помощью гидротехнических сооружений) в накопительных целях называется водохранилищем. Чаще всего этот искусственный водоем имеет объем больше одного миллиона кубических метров воды, которую можно назвать практически стоячей. Создается водохранилище в основном в русле какой-то реки способом сооружения плотины, выемки грунта или перемычки. Хранилища воды создаются рядом с потребителями – городами, населенными пунктами, предприятиями.

Водохранилище Ледибауэр

Вода в водохранилищах накапливается за счет речного постоянного потока или с помощью талых и дождевых вод. В зависимости от состава речной воды, дождевых и талых, а так же грунтовых вод и будет зависеть минеральный состав воды в водохранилище. Так как вода постепенно испаряется, то концентрация минеральных солей в оставшейся воде увеличивается. Так же для таких водоемов характерно неравномерное распределение солей на разной глубине (послойное распределение).

Вода с меньшим количеством минералов находится на поверхности, в то время как более насыщена солями вода опускает вниз. В результате разрастания водорослей в водохранилищах происходит летнее цветение воды (она станет зеленой или сине-зеленой). Когда водоросли отмирают, вода насыщается остатками разложения органических веществ, появляется сероводород и снижается содержание кислорода в воде, что вызывает мор рыбы.

Зоны санитарной охраны

Начало зоны санитарной охраны

Территории, включающие в себя источники водоснабжения и водопроводы, состоящие из поясов с особыми режимами хозяйственной деятельности — это зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Ими могут быть артезианские скважины или какие-либо другие подземные воды, охраняемые от загрязнений.

Зона санитарной охраны

Поверхностные источники водоснабжения

Общая характеристика поверхностных источников водоснабжения

Поверхностными водоисточниками, как отмечено, являются реки, озера, водохранилища, каналы, в некоторых случаях моря и ледники.

Каждый из видов поверхностных источников имеет свою качественную характеристику, например, рекам присуща повышенная мутность воды. Причем показатели мутности имеют значительные сезонные колебания (наибольшая мутность во время осенних и весенних паводков, наименьшая – зимой). Вода большинства озер на территории России характеризуется достаточно высокой цветностью при сравнительно небольшой мутности ее.

Кроме того, каждый из видов поверхностных водоисточников имеет свои особенности, связанные с климатическими, геологическими, метеорологическими, гидрологическими, топографическими, биологическими и другими факторами. Естественно, не все перечисленные факторы в равной степени влияют на состояние источника, поэтому для правильного выбора и проектирования водозаборного сооружения в каждом конкретном случае необходимо детальное изучение указанных факторов.

Оценку рек как источников водоснабжения следует производить, прежде всего, на основании гидрологических факторов, в частности количества и качества стока, общих расходов, уровней воды, их колебаний, ледового режима, паводков, их колебаний, скорости течения, количества и качества наносов, устройства русла. Необходимо также учитывать топографические и геологические факторы.

Для зарегулированных рек как источников водоснабжения, кроме указанных выше факторов, следует учитывать также гидрографические условия, т.е. очертание береговой линии, образовавшееся в результате регулирования стока реки; метеорологические факторы – направление и силу ветра, биологические факторы – цветение воды, продолжительность цветения, наличие планктона, водной растительности.

Поверхностные водоисточники имеют разнообразный режим питания и стока.

Для большинства рек основными источниками питания являются дождевые, снеговые и ледниковые воды. В засушливые периоды года и в период ледостава источником питания реки служат подземные воды. Реки, как правило, имеют несколько источников питания с преобладанием одного или двух из них, меняющихся по периодам года. Для равнинных рек Европейской части России и Сибири характерно грунтовое и частично дождевое – летом и зимой, снеговое в результате таяния его – весной, дождевое – осенью.

Речной сток и расходы его изменяются в зависимости от периода года и по длине реки от верховья до устья. Обычно сток и расход увеличиваются с увеличением водосборной площади, поэтому расходы воды в реке различны для разных створов и населенных пунктов.

Распределение стока рек по периодам года и по месяцам (внутригодовое распределение стока) зависит, прежде всего, от внутригодового распределения осадков и температуры воздуха, а также от физико-географических условий бассейна реки, болот, озер, водохранилищ, ледников. Максимальный сток рек образуется обычно от таяния равнинных снегов, горных снегов и ледников, дождей. Наличие в бассейне рек, озер и водохранилищ болот способствует уменьшению максимального стока, зато препятствует резкому уменьшению стока в меженный период, когда реки питаются преимущественно грунтовыми водами. Иначе говоря, болота выполняют буферную роль в количественном изменении стока реки по периодам года.

В связи с неравномерностью стока по сезонам года весьма важной характеристикой водного режима реки является среднемноголетнее значение стока, а также их максимальные и минимальные значения, которые необходимо учитывать при выборе и проектировании водозаборных сооружений.

Скорости движения воды в реке и колебания уровней в значительной степени зависят от формы поперечного сечения русла, уклона его, очертания в плане, водной растительности (рис. 2.4).

Движение воды в реке носит турбулентный характер. У вогнутого берега массы воды перемещаются вниз, размывая берега, а у выпуклого берега – вверх, намывая его. Эту закономерность движения речного потока следует учитывать при выборе конструкции и места расположения водозабора.

Скорости движения воды в реках распределяются по живому сечению неравномерно – по вертикали они уменьшаются от поверхности ко дну, а по горизонтали – от середины реки к берегам. Эти особенности необходимо учитывать при проектировании водозаборных сооружений, так как от скоростей водного потока, их направления и распределения по живому сечению зависит устойчивость русла реки в месте водозабора, вид крепления русла, режимы водотбора водозабором, движения наносов, шуголедовые явления и др.

При изменениях расходов воды меняются и уровни воды в реке. Обычно различают сезонные, многолетние и случайные колебания уровня воды в реках. Сезонные и многолетние колебания уровней воды в реках и озерах определяются внутригодовыми и годовыми величинами и легко могут прогнозироваться. Случайные колебания уровней воды в реках вызываются заторами льда, сгонами и нагонами воды при сильных ветрах, когда при неизменных расходах резко увеличиваются или уменьшаются скорости движения воды. Такие колебания трудно прогнозировать, и поэтому они носят характер стихийных явлений, часто наводнений. На время половодий на равнинных реках уровень воды может повыситься до 10 – 15 м.

С установлением отрицательных температур воздуха (поздняя осень, зима) происходят охлаждение воды и образование льда, поверхностного и внутреннего. На первой стадии замерзания рек образуются отдельные кристаллики льда в массе воды, которые называют шугой. По мере понижения температуры происходит смерзание отдельных льдинок друг с другом и наступает ледостав.

По характеру ледового режима реки разделяют на четыре группы: с устойчивым ледоставом, с неустойчивым ледоставом, с отдельными ледовыми явлениями и с отсутствием ледовых явлений. Для большинства рек России характерен устойчивый ледостав.

Интенсивное образование внутриводного льда – шуги характерно для всех рек с устойчивым и неустойчивым ледоставом. Образовавшаяся шуга создает значительные затруднения по забору воды из реки.

В реках с устойчивым ледоставом шуга образуется преимущественно в начале зимы. Для рек с неустойчивым ледоставом образование внутриводного льда происходит в течение всей зимы.

Продолжительность ледостава на реках колеблется в широких пределах и зависит, прежде всего, от климатических условий территорий, по которым они протекают. В северных районах Сибири и Дальнего Востока продолжительность ледостава достигает 7 – 8 месяцев, а на юге и юго-западе России ледостав очень кратковременный или вообще отсутствует. Толщина льда на реках и озерах северных регионов России достигает 2 м.

При выборе места расположения водозабора и его конструкции необходимо учитывать такие факторы, как наносы (продукты разрушения и размыва дна и берегов реки) и получающиеся в результате этого явления деформации русла.

В настоящее время все русловые деформации делятся на необратимые и обратимые. К необратимым деформациям относятся многолетние изменения продольного профиля реки и соответствующие изменения ее внутренней морфологической структуры. К обратимым деформациям относятся перемещения в русле реки крупных песчаных гряд, сезонные изменения конфигурации дна, подмывы и намывы берегов. Эти деформации вызываются движением наносов, поступающих в водный поток, и должны учитываться при проектировании, строительстве и эксплуатации водозаборных сооружений на реках.

Основными факторами, оказывающими влияние на устойчивость русла, являются скорость движения воды в реке, вид пород, слагающих русло, а также начертание русла реки в плане.

Озера и водохранилища

При оценке озер и водохранилищ учитываются те же факторы, что и для рек. Для водохранилищ дополнительно анализируются те же факторы, что и для зарегулированных рек.

На озерах колебания уровня воды значительно меньше и могут составлять 0,5 – 1,0 м. Уровень воды в озерах может понижаться в течение года в результате стока воды через вытекающие из них реки и ручьи, из-за просачивания воды в грунт и ее испарения. Восстановление их уровня обычно происходит за счет осадков и притока пресной воды впадающих в них рек и ручьев, а также из родников. Однако в результате испарения накапливаются соли, поступающие с речным стоком. Поэтому спустя тысячелетия некоторые озера могут стать очень солеными и непригодными для обитания многих живых организмов.

Поверхностным источникам водоснабжения присущи такие природные процессы, как цветение, обрастание и зарастание. Цветение воды – это интенсивное размножение в верхних слоях воды планктонных организмов растительного (фитопланктон) и животного (зоопланктон) происхождения. Наиболее массовое развитие планктона происходит в весенний, летний и осенний периоды года, особенно в озерах и водохранилищах. Реки с большими скоростями движения воды цветут значительно слабее и реже.

При заборе воды в период ее цветения водоприемные сооружения покрываются слоем гелеобразной, слизистой массы. Весной и осенью фитопланктон представлен, в основном, диатомовыми водорослями, а летом – сине-зелеными.

Фактором, значительно затрудняющим забор воды из водоисточников, является обрастание, т.е. отложение мелких водных организмов на твердых поверхностях, находящихся под водой, в том числе и на водоприемных устройствах и внутренней поверхности самотечных труб. Качественный состав и интенсивность обрастания зависят от физико-химических свойств воды в водоисточниках, куда попадают бытовые и производственные стоки; обрастания состоят из нитчатых бактерий.

Водозаборные сооружения обычно обрастают организмами – мидиями, губками, моллюсками. Интенсивность обрастания может колебаться от нескольких миллиметров до 25…30 см в год, что существенно сказывается на пропускной способности водоприемных устройств. Плотность отложений различна: от рыхлых, легко удаляемых механическим воздействием, до очень плотных, сцементированных, удаляемых ударным инструментом.

Зарастание водоемов вызывается развитием водной растительности. Зарастание происходит практически во всех водоисточниках, особенно в прибрежной полосе их. Особенно подвержены зарастанию озера, водохранилища, реки равнинных территорий с небольшими скоростями движения воды в них. Из всех водных растений приоритет принадлежит полупогружным и погружным растениям, особенно интенсивно развивающимся в зоне мелководья. Постепенное зарастание и заболачивание водоисточников значительно затрудняет забор воды.