- Тема 1.4. Основы водоснабжения населенных пунктов

- Санитарная охрана источников водоснабжения – гарантия качества питьевой воды

- Виды источников водоснабжения и правила их выбора

- Нецентрализованные источники

- Централизованные поверхностные источники

- Централизованные подземные источники

- Требования СанПиН к источникам водоснабжения

- Заключение

Тема 1.4. Основы водоснабжения населенных пунктов

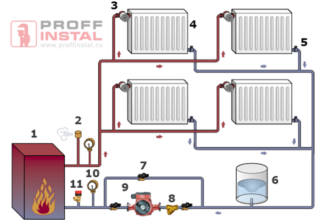

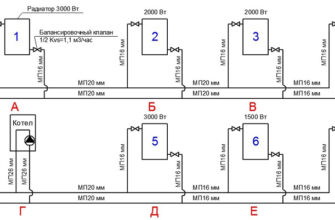

Система водоснабжения – это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для забора воды из источника водоснабжения, ее очистки, хранения и подачи к потребителям.

Системы водоснабжения (водопроводы) классифицируются по следующим признакам:

По виду обслуживаемого объекта системы водоснабжения делят на

— железнодорожные и др.

По назначению системы водоснабжения подразделяют

— хозяйственно-питьевые, предназначенные для подачи воды на хозяйственные и

питьевые нужды населения и работников предприятий;

— производственные, снабжающие водой технологические цехи;

— противопожарные, обеспечивающие подачу воды на тушение пожаров.

По способу подачи воды различают

— самотечные водопроводы (гравитационные);

— водопроводы с механической подачей воды (с помощью насосов).

По виду используемых природных источников различают водопроводы

— забирающие воду из поверхностных источников (рек, водохранилищ, озер, морей);

— забирающие воду из подземных источников (скважин, колодцев и т.д).

Имеются также водопроводы смешанного питания.

На основе технико-экономических расчетов часто устраивают объединенные системы водоснабжения: хозяйственно-противопожарные, производственно-противопожарные или производственно-хозяйственно-противопожарные.

Водоснабжение промышленных предприятий может быть:

— прямоточным – воду после потребления спускают в канализацию (самая распространенная и наименее экономична);

— оборотным – воду используют многократно после соответствующей обработки (очистки, охлаждения, подогрева)

— с последовательным (или с повторным) использованием воды – воду после использования в каком-либо технологическом процессе без промежуточной обработки подают для повторного применения.

Нормы водопотребления

Нормой водопотребления называют количество воды, расходуемое на определенные нужды в единицу времени или на единицу вырабатываемой продукции.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления в населенных пунктах назначают по СНиПу в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки и климатических условий.

Режим водопотребления

Потребление воды населением в течение года неравномерно. Так, летом ее расходуют больше, чем зимой, в предвыходные дни больше, чем в остальные дни недели. Отношение суточного расхода в дни наибольшего водопотребления

Величина

В течении суток потребление воды также неравномерно: ночью оно меньше, чем днем. Колебание потребления воды по часам суток зависит от расчетного числа жителей. Чем меньше населенный пункт, тем эта неравномерность больше. Потребление воды изменяется и в течение часа. Однако для упрощения расчетов условно считают, что в течение часа потребление воды остается неизменным.

Отношение часового расхода в часы наибольшего (максимального) водопотребления

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления для населенны пунктов принимают в зависимости от нормы водопотребления.

Свободный напор

Напор в наружной водопроводной сети должен обеспечивать подачу воды с некоторым запасом (остаточным напором

Где:

Геометрическую высоту подачи

Где:

Рис. Схема подачи воды из наружной сети в здание

Источники водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из подземных и поверхностных источников.

Подземные воды образуются вследствие просачивания в землю атмосферных и поверхностных вод.

Подземные воды могут быть безнапорными и напорными (артезианскими, т.е. самоизливающимися).

Безнапорные воды заполняют водоносные горизонты не полностью и имеют свободную поверхность (см. рис.). Водоносные горизонты, расположенные непосредственно у поверхности земли или в уровне соседних водоемов, называют грунтовыми. Они характеризуются загрязненностью и должны очищаться при использовании для целей водоснабжения.

Напорные воды заполняют водоносные горизонты полностью. Такие воды характеризуются высоким качеством и в большинстве случаев могут использоваться для хозяйственно-питьевых целей без очистки.

Безнапорные и напорные воды могут выходить на поверхность (родники). Ключевая вода отличается высоким качеством.

Рис. Схема образования и залегания подземных вод

1 — водоупорные породы; 2 — водоносные породы; И1—И3 — источники (родники) к – колодцы

Санитарная охрана источников водоснабжения – гарантия качества питьевой воды

Знак на границе охраняемой зоны

Питьевое и хозяйственное водоснабжение жилых домов и общественных зданий может осуществляться как от местных (индивидуальных), так и от централизованных систем. Качество подаваемой ими воды должно соответствовать требованиям СанПин – источники водоснабжения согласно этому документу должны быть обеспечены защитой от загрязнений, для чего вокруг них создаются зоны санитарной охраны.

Виды источников водоснабжения и правила их выбора

В городах и крупных населенных пунктах вода в жилые дома обычно подается по централизованной системе из общего источника. Это может быть как открытый водоем, так и система скважин. А загородные дома чаще имеют индивидуальные источники водоснабжения – скважины или колодцы.

Согласно СанПиН источники питьевого водоснабжения должны соответствовать определенным требованиям по расположению относительно источников возможного загрязнения.

Нецентрализованные источники

В качестве индивидуального источника обычно используются подземные воды, тип которых определяется глубиной их залегания.

- Верховодка – образуется неглубоко от поверхности земли и состоит из воды от атмосферных осадков, просочившейся в почву. Это самый незащищенный от загрязнений и, к тому же, нестабильный источник воды. Инструкция не рекомендует использовать её в качестве питьевой.

Схема расположения верховодки

- Грунтовые воды находятся ниже, в первом водоносном горизонте непосредственно над водоупорным пластом. За счет естественной фильтрации они гораздо чище верховодки, но могут содержать в себе вредные примеси. Их использование разрешается при постоянном контроле качества воды и её очистке. Грунтовую воду получают из колодцев и песчаных скважин, которые можно соорудить своими руками, поэтому это очень распространенный источник воды в частных хозяйствах.

- Межпластовые воды – самые чистые с точки зрения санитарных требований. Залегают они между двумя водонепроницаемыми пластами, поэтому никакие загрязнения с поверхности земли в них не попадают. Именно им и следует отдавать предпочтение при выборе источника питьевой воды.

Схема расположения грунтовых и межпластовых вод

Как гласят санитарные правила источники нецентрализованного водоснабжения должны располагаться на незагрязненном участке выше по течению грунтовых вод.

Они должны быть удалены минимум на 50 метров от таких источников загрязнения, как:

- Выгребные ямы;

- Уборные;

- Скотные дворы;

- Склады ядохимикатов и удобрений;

- Канализационные сети;

- Кладбища и скотомогильники.

При несоблюдении санитарных норм вода в источнике может быть опасной для здоровья

Обратите внимание. Ещё одно немаловажное требование СанПиН – источники нецентрализованного водоснабжения и прилегающая к ним территория должны содержаться в чистоте. Вблизи них нельзя стирать белье или устраивать водопой для животных.

Эти правила распространяются на источники водоснабжения как общественного, так и индивидуального назначения.

Централизованные поверхностные источники

Для водозаборов из таких поверхностных источников, как реки, озера и водохранилища в обязательном порядке устанавливаются три пояса санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Первый пояс называют поясом строгого режима. Это участок примыкающей к водозабору акватории не менее чем на 200 метров вверх и на 100 метров вниз по течению воды. На нем размещаются сам водозабор и основные головные сооружения водопровода.

На границе первого пояса выставляется военизированная охрана, обеспечивающая недопуск на территорию посторонних лиц. Проживание, строительство и любая другая хозяйственная деятельность в этой зоне строго запрещены.

Границы первого пояса определяются исходя из вида поверхностного источника.

- Если это небольшой водоем, пояс строгого режима распространяется на противоположный от водозабора берег полосой до 150-200 метров;

- Если ширина водоема не достигает 100 метров, в первый пояс включается вся акватория с 50 метрами противоположного берега;

- Если она более 100 метров, то граница устанавливается до фарватера;

- Если забор воды производится из водоема без течения (озеро, водохранилище), пояс строгого режима охватывает береговую полосу и акваторию в радиусе не менее 100 метров от водозабора.

Для справки. Первый пояс санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения на акватории водоема отмечается бакенами.

Бакен на границе охранной зоны

Второй пояс – это пояс ограничений, на территории которого недопустимо (или разрешено на специальных условиях) строительство, размещение объектов промышленности и сельского хозяйства. А также ограничено массовое купание и сброс сточных вод.

Места для отдыха и купания в водоохраной зоне должны контролироваться

Вверх по течению граница второго пояса определяется расстоянием, необходимым для самоочистки поступающих в водоем загрязнений. Устанавливается это расстояние в зависимости от скорости течения и времени, требующемся для самоликвидации бактериальных загрязнений.

В летнее время для процесса самоочистки обычно хватает трех дней, а в зимнее оно увеличивается до пяти. Поэтому для установления верхней границы второго пояса учитывают пробег воды не менее, чем за 5 суток.

- Для средних рек с быстрым течением это расстояние составляет 30-60 км;

- Для крупных 20-30 км.

Нижняя граница пояса ограничений определяется с учетом обратного ветрового течения и находится на расстоянии не менее 250 метров от водозабора.

В третий пояс (пояс наблюдения) включаются все населенные пункты, питающиеся от данного источника воды.

Схема границ ЗСО для поверхностного источника

Централизованные подземные источники

Даже водонепроницаемые породы не всегда являются надежной защитой подземных источников от загрязнений. Поэтому мероприятия по санитарной охране источников водоснабжения подземного типа тоже необходимы.

Причинами загрязнения подземных вод могут стать:

- Возникновение зоны пониженного давления вокруг скважины при интенсивном заборе из неё воды. В этом случае создается подсос грунтовых вод из выше расположенных пластов.

- Проникновение поверхностных загрязнений в зону забора воды.

Обратите внимание. Так как скорость фильтрации через грунт составляет не более 10 см в сутки, то внешние загрязнения «добираются» до водозабора скважины довольно долго.

Как и в случае с поверхностными источниками, вокруг подземных тоже устанавливается три зоны санитарной охраны.

- Первая зона – это территория, на которой размещаются сами скважины, а также насосные станции, оборудование для очистки и обработки воды, головные водопроводные сооружения;

- Границы второй зоны определяются в зависимости от характера грунта, вида и мощности скважины. Для грунтовых вод эта зона устанавливается площадью в один гектар и радиусом 50 метров. Для межпластовых – площадью в 0,25 гектара и радиусом 30 метров.

Зоны санитарной охраны скважины

Требования СанПиН к источникам водоснабжения

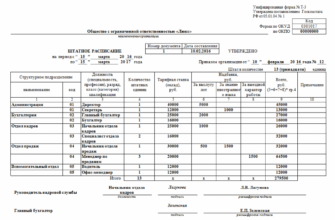

Чтобы получить право на эксплуатацию водозабора, его владельцы обязаны получить санитарно-эпидемиологическое заключение на источник водоснабжения.

Согласно пункту 3.8 ГОСТ 2761-84 это заключение выдается на основании акта санитарно-эпидемиологического обследования, который должен содержать следующие данные:

- Об объекте водоснабжения;

- О санитарной характеристике источника водоснабжения, намечаемого к использованию;

- О мероприятиях, направленных на организацию зон санитарной охраны;

- О качестве воды в источнике, в том числе прогноз состояния воды на расчетный период;

- О мерах по обработке воды из источника, с целью доведения её качества до требований ГОСТ.

Так выглядит санитарное заключение на источник водоснабжения

Основными регламентирующими документами, определяющими требования к источникам водоснабжения и качеству воды, являются:

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод».

Для справки. В эти правила, утверждаемые Министерством здравоохранения РФ, могут вноситься корректировки и изменения. Упор в них делается на эпидемическую и радиационную безопасность, благоприятные органолептические свойства и безвредность по химическому составу.

Требования к качеству питьевой воды

На сегодняшний день приняты следующие нормативы качества питьевой воды по органолептическим показателям:

- Привкус и запах – не более 2-3 баллов;

- Мутность – не более 1,5-2 мг/л (по каолину) или 2,6-3,5 ЕМФ (единица мутности по формазину);

- Цветность – не более 300.

Содержание в воде токсических химических веществ любой природы не должно быть выше предельно допустимых значений, определенных для каждого вещества.

Микробиологическая безопасность воды определяется следующими показателями:

- Общее микробное число (ОМЧ) не должно превышать 100 микробов на 1 мл;

- Общие копиформные бактерии должны отсутствовать в пробе объемом 100 мл:

- Копифаги и термотолерантные копиформные бактерии также должны отсутствовать в 100 мл воды.

Санитарные требования к источникам водоснабжения учитывают постоянное загрязнение открытых водоемов из разных источников. А также их способность к самоочищению, благодаря которой значительного ухудшения качества воды не происходит.

Как же происходит это самоочищение?

- Взвешенные вещества, микроорганизмы, яйца гельминтов частично осаждаются;

- Сточные воды разбавляются большим объемом речной воды;

- Органические вещества, растворенные в воде, минерализуются благодаря жизнедеятельности микроорганизмов, населяющих природные водоемы;

- Биохимическое окисление приводит к образованию карбонатов, нитратов и сульфатов. Необходимый для этого процесса растворенный в воде кислород поступает из атмосферы за счет диффузии.

Основные факторы самоочищения поверхностных водоемов

Заключение

Узнать о том, как разрабатывается проект зон санитарной охраны, вы можете из видео в этой статье. Это начальный этап оформления документов на право эксплуатации поверхностного или подземного источника воды.

В дальнейшем его владелец обязан выполнять мероприятия по санитарной охране источников водоснабжения, и регулярно контролировать качество воды.